文︱刘德科

1st

「不好意思,麓湖不在上海。」

「不好意思,麓湖不在北京。」

当你在上海或北京的机场,看到这样的灯箱广告,你是不是有一点点想抽它?这种装腔作势的貌似谦逊,浑身都在宣告十足的优越感。

「麓湖」,这个闻名中国房地产业界的成都楼盘,哪来那么多优越感?

其实很想看它笑话。但是很遗憾,它确实有炫耀的资本。

在5000多亩的土地上,花上十年时间,不计成本地玩「小批量生产」,哪个地产商会这么干?而且,是名不见经传的地产商;而且,是在房价行情并不太好的成都。

但是,「麓湖」不仅房子造得令人惊艳,每年大概要接待上万名同行参观;而且一直卖得很贵很火爆,根本不谈「性价比」。

「麓湖」的启示或许在于,目前的中国还无法拥有苹果或LV这样的大批量奢侈品,但还是有能力弄出令全世界惊鸿一瞥的小批量奢侈品。

「麓湖」用商业逻辑,导演了一场美学的高级互动,在粗糙的中国,在地产商与购房者之间。当然,「麓湖」不缺赞誉,我们关心的是,它将如何失败?

▲麓湖的别墅产品

2nd

「麓湖」的成功,对于操盘手来说,首先恐怕是两个幸运:

一是幕后的大老板放手,只管给钱,而且给很多钱,甚至不计血本无归的风险;

二是成都这座城市,有浓重的文艺心态,人口基数大,但「文艺中青年」似乎多过「势利鬼」——有些城市只是表面文艺,其实内心势利(当然这不是坏事),比如……就不比如了。

这样,一个视野开阔、美学素养过硬、执行力超强的操盘手,才算是有了用武之地。

「麓湖」的砸钱方式,恐怕要吓坏一堆老板。

「麓湖」的湖,是人造的。它本来是一片丘陵,地产商把其中的低洼地围成湖,请中科院的治水大拿做了一个复杂的湖泊生态链。现在,湖水清澈见底。

它比天然湖泊更经得起建筑工地的「糟蹋」。湖并不稀缺,但是在中国的城市里,你几乎看不到这种清澈见底的湖。

你可以想象一下,这种清澈得砸多少钱?光是首期湖面,就有40万平米——相当于六七十个标准足球场。这个湖,用拗口的行话来说,将是「国内单体面积最大,由陆地生态系统转变为清水型生态系统的人工湖」。

房子更是砸钱。首先砸在设计费上。一稿接一稿地折腾,简直是用钱玩死全球建筑师的节奏。

如果只是用一笔设计费,不停地复制、粘贴,造几千套差不多模样的房子,那么就算再昂贵,分摊下来也算不了什么。但「麓湖」玩的是「小批量生产」,一个大牌建筑师的设计方案,只造少量的房子。每一幢房子都很炫,炫的背后是造价奇高。

你知道,让建筑师玩起艺术来,很容易玩过火的,万一卖不掉怎么办?这是房地产项目,可不是慈善事业——耍「酷」的背后,其实是对细分市场的极致尊重。

现在的结果是,「麓湖」不愁卖。如果回到当时,你说中国有几个老板,敢这么放手?

▲麓湖高层建筑模型与实景

3rd

为什么成都人会抢着买?

仅仅是因为他们懂得欣赏?让人抢着掏钱,掏一大笔钱,需要技术含量。

「麓湖」的参观动线是这么安排的:先带你去那个很酷的艺展中心,让你酝酿一下情绪,然后带你坐游艇,穿过清澈见底的湖面,去看那些很炫的房子,那些窗框里全是碧湖青山的房子,而且是精装修交付的。

如果你卡里还有钱,恐怕是抵挡不住这种诱惑的。而且,你看的这套房子,就那么几套,最多也就几十套,这批卖完就没有了,下一批是完全不同的款式。你心底其实也知道,这叫「饥饿营销」。但你还知道,这种「饥饿」是真的,不是批量生产故意控制销售速度的那种「饥饿营销」。

你本来可以冷却这种浪漫冲动。但是,「麓湖」已成为成都的一个神话级标签,拥有一套「麓湖」,意味着用一种与众不同的美丽资产,来表明你的存在感。偶尔,请朋友去你家玩,更会滋生一种满满的满足感。

▲麓湖艺展中心

结果就变成了这样:「麓湖」几乎每一次开盘,还没开就被订光了。如果你是「麓湖」的地产商,这时候是不是爽极了?人家买了,还要谢你,还要为你叫好。

那么问题来了,「麓湖」造的房子,毕竟是小众产品,以后二手房卖得掉吗?很多人反问,谁舍得卖啊?但如果真的必须卖,二手房能卖出溢价来吗?

理论上,小众产品在转手时是卖不出溢价的。当然,现在「麓湖」还在开发过程中,声望正热,即使是二手房,应该也可以卖得掉。但问题是,如果开发完毕之后呢?市场上还会不会有「麓湖」的隆隆声响?

恐怕谁也不太敢轻易下否定的结论,还是留给时间验证吧。毕竟,「麓湖」已经用它独特的玩法,把隐藏在茫茫人海中的小众群体给「揪」出来了。他们聚集在一处,大概会有各种美妙的化学反应。

▲麓湖的部分配套

4th

你可以说「麓湖」很成功,但是它只有一个。哪怕再赚钱,也就只有一个,它能让企业「做大做强」吗?

换句话问,「麓湖」的成功能复制吗?出了成都,还能在别的城市再造一个「麓湖」吗?

「麓湖」的成功至少有四个要素:充分放手的老板,大手笔的场景规划,与众不同的炫酷产品,小批量生产。

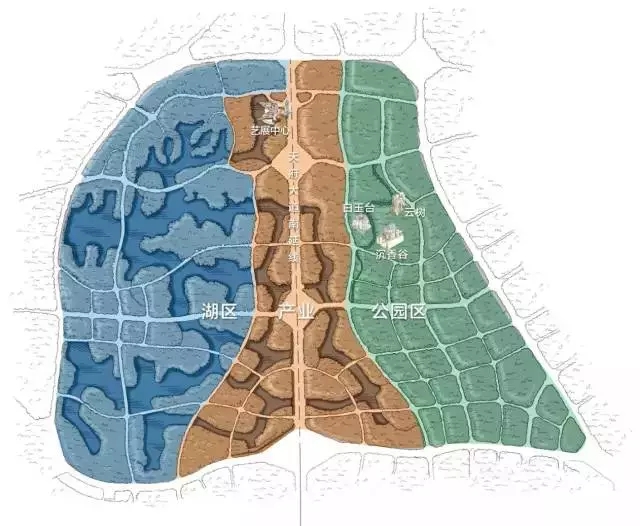

▲麓湖的总体规划框架

此外,应该还有两个因素——

一是占地规模够大,地价相对较低,这样耗上十年时间,财务成本上也不至于有什么特别压力。

二是操盘手成功预判了城市的发展方向。「麓湖」在成都城市中轴线——天府大道南端。原来挺远,现在不算远了。地产商帮政府在这里做了一个5000亩的生态城规划,不仅造住宅,还有产业导入——住宅已负有盛名,但产业还未成气候。郎酒集团总部将迁入——对了,「麓湖」的幕后老板就是郎酒。

先插一个问题,假设产业导入没那么成功,会影响「麓湖」住宅的价值吗?以目前的态势看,似乎已不受影响。

但是,倘若要复制一个「麓湖」,恐怕应该还是很难吧。难道成都人的文艺情怀与审美旨趣,就天生高人一等?别城的人,就真的不会为「麓湖」买账?可能也会。但是,你不能保证,「麓湖」的地产商每一次都能既成功预判了城市的发展方向,又拿到廉价的大宗土地。

不过,元命题却是:为什么非要「做大做强」?「小而美」不好吗?

▲麓湖的郎酒总部办公楼效果图

5th

老实交代一下,我没去过「麓湖」,也不认识任何「麓湖」的人。我只知道,前几天,那个一手缔造了「麓湖」神话的年轻「教父」,在他的湖里,钓了一条大鱼

他让人做了一桌全鱼宴,鱼肉、鱼肚、鱼肠各成美味,甚至连鱼鳞都入了一道菜。中国房地产行业,大概很少有像他这么幸运的能人。

「麓湖」的成功,恰恰是粗糙的中国房地产行业的一种失败。我们还是现实一点吧,毕竟,「麓湖」式的精致与炫酷,需要时间、金钱与勇气的代价。

我本来是要诋毁「麓湖」的。但是一不小心,就写成了这样。